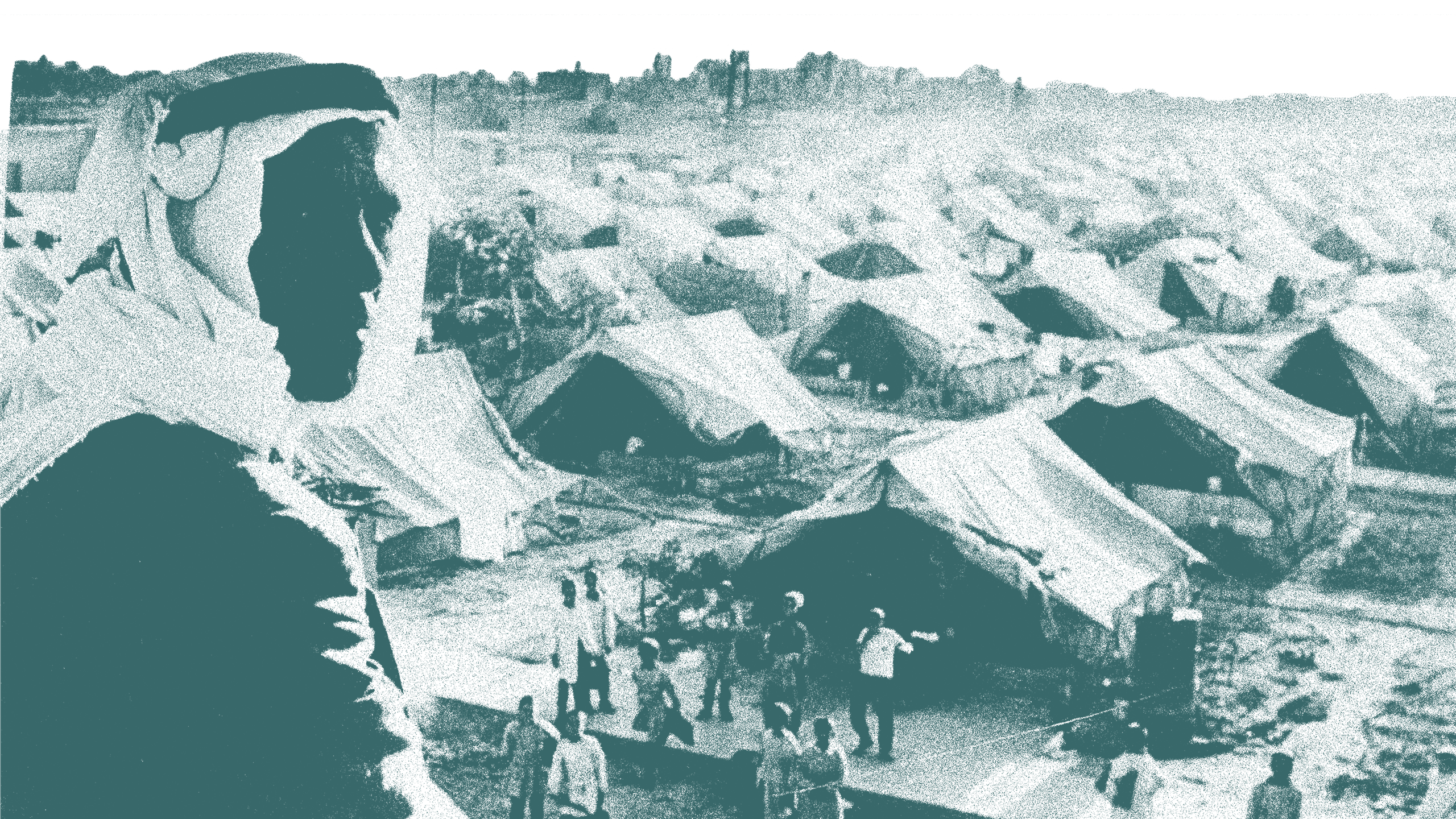

Al-Nakba ist das arabische Wort für „die Katastrophe“ und bezeichnet die gewaltsame Vertreibung und Enteignung des palästinensischen Volks, sowie die Zerstörung seiner kulturellen Identität.

Meist wird der Begriff genutzt um die geplante Kampagne der ethnischen Säuberung Palästinas in der Zeit von Ende 1947 bis Ende 1948 zu beschreiben, in der jüdische Siedler*innen massenhaft Palästinenser*innen aus ihren Dörfern und Städten vertrieben sowie Dutzende Massaker an Palästinenser*innen verübten.

In den Jahren um die Staatsgründung Israels wurden so mindestens 750.000 Palästinenser*innen – etwa die Hälfte der gesamten Bevölkerung – vertrieben. Darüber hinaus bezeichnet der Begriff Nakba auch die bis heute andauernde ethnische Säuberung der Palästinenser*innen.

Historischer Hintergrund

Das britische Mandat

Die Nakba geschah etwa zeitgleich mit dem Machtverlust des Britischen Weltreichs in Palästina, als klar war, dass dieses das Land verlassen würde. Das britische Weltreich war seit den 1910er Jahren stark in Palästina und den weiteren Nahen Osten involviert. Im Zuge des Ersten Weltkriegs besetzten die Briten das Gebiet zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer, das historische Palästina. 1917 erklärte die Britische Regierung in der Balfour Deklaration der zionistischen Bewegung ihre Unterstützung für „die Errichtung eines jüdischen Heimatlandes“ in Palästina. 1922 bekamen vom Völkerbund die offizielle Verantwortung über das Gebiet – das sogenannte Mandat.

Khalil Raads Linse: Szenen aus dem Palästina vor der Nakba

Erfahre mehr über diese Fotos vom palästinensischen Fotografen Khalil Raad.

Eine Form der Straßenunterhaltung, bekannt als sunduq al-furja (Peepshow), 1933 [123]

Eine Form der Straßenunterhaltung, bekannt als sunduq al-furja (Peepshow), 1933 [123] Quelle: Archiv des Instituts für Palästinastudien

Zwei Bäuerinnen bei der Weizenernte [1918-35]. Mitte der 1930er Jahre besaßen und bewirtschafteten die Palästinenser 4.152.438 mit Getreide bepflanzte Dunams. [125]

Zwei Bäuerinnen bei der Weizenernte [1918-35]. Mitte der 1930er Jahre besaßen und bewirtschafteten die Palästinenser 4.152.438 mit Getreide bepflanzte Dunams. [125] Quelle: Archiv des Instituts für Palästinastudien

Orangenernte in Jaffa [1918-35]. Bereits 1886 lobte der amerikanische Konsul in Jerusalem, Henry Gillman, die „ausgezeichnete Qualität der Jaffa-Orange“ und „die überlegenen Veredelungstechniken der palästinensischen Zitrusbauern“. [131]

Orangenernte in Jaffa [1918-35]. Bereits 1886 lobte der amerikanische Konsul in Jerusalem, Henry Gillman, die „ausgezeichnete Qualität der Jaffa-Orange“ und „die überlegenen Veredelungstechniken der palästinensischen Zitrusbauern“. [131] Quelle: Archiv des Instituts für Palästinastudien

Ein Mädchen in traditioneller Kleidung steht im Frühling in einem Feld mit Wildblumen [1918-35, 121].

Ein Mädchen in traditioneller Kleidung steht im Frühling in einem Feld mit Wildblumen [1918-35, 121]. Quelle: Archiv des Instituts für Palästinastudien

Beduinenmädchen in Jericho [1918-35, 121]

Beduinenmädchen in Jericho [1918-35, 121] Quelle: Archiv des Instituts für Palästinastudien

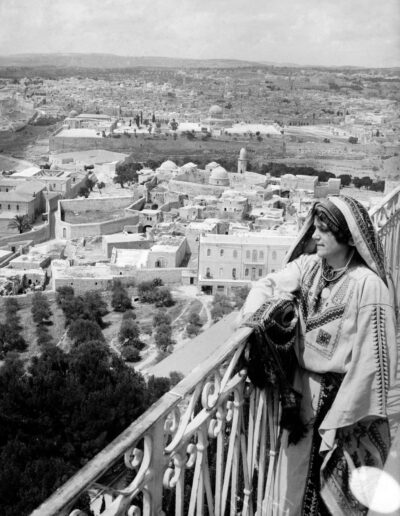

Eine Frau, die die traditionelle Kleidung von Bethlehem trägt, genießt den Blick auf die Hügel von Bethlehem. [1918-35, 115]

Eine Frau, die die traditionelle Kleidung von Bethlehem trägt, genießt den Blick auf die Hügel von Bethlehem. [1918-35, 115] Quelle: Archiv des Instituts für Palästinastudien

Das alte Handwerk des Töpfers [1918-35, 152]

Das alte Handwerk des Töpfers [1918-35, 152] Quelle: Archiv des Instituts für Palästinastudien

In der Altstadt von Jerusalem wird am 2. November 1929, dem 12. Jahrestag der Balfour-Erklärung von 1917, ein Protesttag begangen. Die Palästinenser und viele Araber gedachten dieses Jahrestages mit einem Trauertag, wie die schwarzen Fahnen zeigen. [103]

In der Altstadt von Jerusalem wird am 2. November 1929, dem 12. Jahrestag der Balfour-Erklärung von 1917, ein Protesttag begangen. Die Palästinenser und viele Araber gedachten dieses Jahrestages mit einem Trauertag, wie die schwarzen Fahnen zeigen. [103] Quelle: Archiv des Instituts für Palästinastudien

Ruth Raad, Tochter des Fotografen Khalil Raad, in der Tracht von Ramallah [1939-47, 295]

Ruth Raad, Tochter des Fotografen Khalil Raad, in der Tracht von Ramallah [1939-47, 295]

Palästinensische Beduinenmutter und Kind in ihrer traditionellen Kleidung [1918-35, 120]

Palestinian Bedouin mother and child in their traditional clothes [1918–35, 120]

Eine palästinensische Großbauernfamilie vor ihrem Haus im Dorf Beit Sahur in der Nähe von Bethlehem [1918-35, 119].

Eine palästinensische Großbauernfamilie vor ihrem Haus im Dorf Beit Sahur in der Nähe von Bethlehem [1918-35, 119]. Quelle: Archiv des Instituts für Palästinastudien

The Christian monastery of Mar (Saint) Saba, a Byzantine ascetic who died in AD 531 [1876–1918]. The monastery is located in the wilderness southeast of Jerusalem. Many Palestinian Muslim shrines honor Hebrew prophets and Christian saints. [55]

The Christian monastery of Mar (Saint) Saba, a Byzantine ascetic who died in AD 531 [1876–1918]. The monastery is located in the wilderness southeast of Jerusalem. Many Palestinian Muslim shrines honor Hebrew prophets and Christian saints. [55] Source: Institute for Palestine Studies Archives

Vier junge Mädchen dekorieren Vasen in einer Keramikwerkstatt in Nablus, 1920 [153]

Vier junge Mädchen dekorieren Vasen in einer Keramikwerkstatt in Nablus, 1920 [153] Quelle: Archiv des Instituts für Palästinastudien

Das Geschäft von Khalil Raad, Jaffa-Tor, Jerusalem [1918-35, 150]

Das Geschäft von Khalil Raad, Jaffa-Tor, Jerusalem [1918-35, 150] Quelle: Archiv des Instituts für Palästinastudien

Reiter mit Blick auf das Dorf Daburiyya an den Hängen des Berges Tabor, Galiläa [1876-1918, 52]

Reiter mit Blick auf das Dorf Daburiyya an den Hängen des Berges Tabor, Galiläa [1876-1918, 52] Quelle: Archiv des Instituts für Palästinastudien

Reiter mit Blick auf das Dorf Askar östlich von Nablus, Zentralpalästina [1876-1918, 51]

Reiter mit Blick auf das Dorf Askar östlich von Nablus, Zentralpalästina [1876-1918, 51] Quelle: Archiv des Instituts für Palästinastudien

Russische Pilger am Jordan. Die Zahl der christlichen Pilger aus Europa nahm nach der Entwicklung der Dampfschifffahrt stetig zu. [1876-1918, 67]

Russische Pilger am Jordan. Die Zahl der christlichen Pilger aus Europa nahm nach der Entwicklung der Dampfschifffahrt stetig zu. [1876-1918, 67] Quelle: Archiv des Instituts für Palästinastudien

Spendensammlung für palästinensische Familien, die durch den Generalstreik von 1936 geschädigt wurden, am Jaffa-Tor in der Altstadt von Jerusalem. Das Hotel Fast befindet sich auf der linken Seite. [1936-39, 222]

Spendensammlung für palästinensische Familien, die durch den Generalstreik von 1936 geschädigt wurden, am Jaffa-Tor in der Altstadt von Jerusalem. Das Hotel Fast befindet sich auf der linken Seite. [1936-39, 222] Quelle: Archiv des Instituts für Palästinastudien

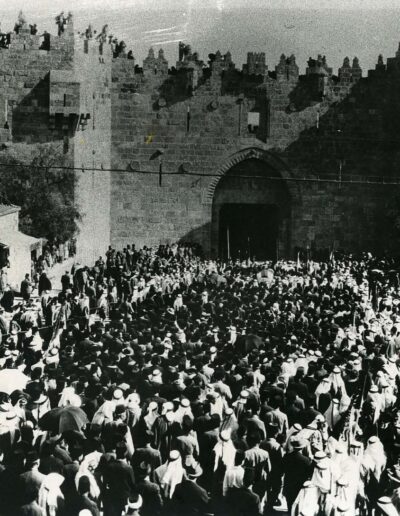

Die Beerdigung von Musa Kazim Husseini am Damaskustor am 17. März 1934. Husseini ist ein palästinensischer Nationalist, der sich als Bürgermeister von Jerusalem der britischen Politik widersetzte, die Balfour-Erklärung ablehnte und Proteste gegen die jüdische Einwanderungspolitik anführte. Sein Tod war ein großer Verlust für die palästinensische Nationalbewegung.

Die Beerdigung von Musa Kazim Husseini am Damaskustor am 17. März 1934. Husseini ist ein palästinensischer Nationalist, der sich als Bürgermeister von Jerusalem der britischen Politik widersetzte, die Balfour-Erklärung ablehnte und Proteste gegen die jüdische Einwanderungspolitik anführte. Sein Tod war ein großer Verlust für die palästinensische Nationalbewegung. Quelle: Wikipedia

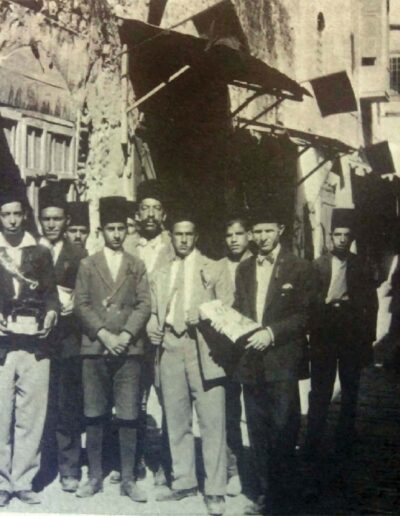

Auf diesem historischen Foto vom 2. November 1929, dem Trauertag des Balfour-Tages in Jerusalem, weht in der oberen linken Ecke eine schwarze Flagge, die eine feierliche Zeit symbolisiert. Auf der Brust des zweiten Mannes von links ist die Aufschrift „Ehret die Märtyrer“ zu sehen, die von tiefem Respekt und Gedenken zeugt. Im Hintergrund erhebt sich die ikonische Altstadt von Jerusalem. Währenddessen hält derselbe Mann eine Sammelbüchse für das Emergency Relief Committee, das notleidenden palästinensischen Familien in schwierigen Zeiten Unterstützung anbietet.

Auf diesem historischen Foto vom 2. November 1929, dem Trauertag des Balfour-Tages in Jerusalem, weht in der oberen linken Ecke eine schwarze Flagge, die eine feierliche Zeit symbolisiert. Auf der Brust des zweiten Mannes von links ist die Aufschrift „Ehret die Märtyrer“ zu sehen, die von tiefem Respekt und Gedenken zeugt. Im Hintergrund erhebt sich die ikonische Altstadt von Jerusalem. Währenddessen hält derselbe Mann eine Sammelbüchse für das Emergency Relief Committee, das notleidenden palästinensischen Familien in schwierigen Zeiten Unterstützung anbietet. Quelle: Public domain

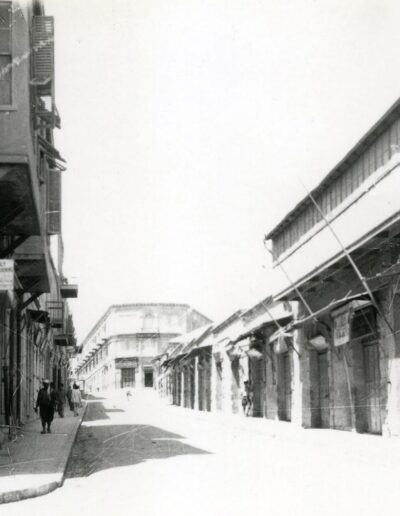

Das arabische Geschäftszentrum vor dem Jaffa-Tor, Jerusalem, im Streik während des al-Buraq-Aufstands, 1929. Das Hotel Allenby ist im Hintergrund zu sehen.

Das arabische Geschäftszentrum vor dem Jaffa-Tor, Jerusalem, im Streik während des al-Buraq-Aufstands, 1929. Das Hotel Allenby ist im Hintergrund zu sehen. Quelle: Wikimedia

Britische Soldaten filzen einen palästinensischen Mann in Jerusalem, Ende der 1930er Jahre

Britische Soldaten filzen einen palästinensischen Mann in Jerusalem, Ende der 1930er Jahre Quelle: Wikipedia

Die orthodoxe christliche Osterprozession (man beachte die brennenden Kerzen) vom griechischen Patriarchat zur Grabeskirche in der Altstadt von Jerusalem, um 1910 [70]

Die orthodoxe christliche Osterprozession (man beachte die brennenden Kerzen) vom griechischen Patriarchat zur Grabeskirche in der Altstadt von Jerusalem, um 1910 [70] Quelle: Archiv des Instituts für Palästinastudien

Im März 1948 beschloss die zionistische Führungsriege um David Ben-Gurion „Plan Dalet“, in welchem die militärische Strategie für die offensive Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung festgelegt war. Zu den beschlossenen Strategien gehörten unter anderem die „Zerstörung von Dörfern (Brandlegung, Sprengung und Verminung der Trümmer)“ sowie genaue Richtlinien, nach denen Dörfer „geräumt“ werden sollten: „Einkreisung des Dorfes und Durchsuchung innerhalb des Dorfes. Im Falle von Widerstand müssen die bewaffneten Kräfte vernichtet und die Bevölkerung außerhalb der Staatsgrenzen vertrieben werden“.

Der Plan wurde schnell in die Tat umgesetzt. Die Vertreibung der Palästinenser*innen nahm ab April 1948 drastisch zu und wurde systematischer. Bereits im gleichen Monat verübten die zionistischen Truppen einige der schlimmsten Massaker der Nakba. Der Historiker Ilan Pappé beschreibt es so: „[Im April fand] der Übergang von sporadischen Angriffen und Gegenangriffen auf die palästinensische Zivilbevölkerung zur systematischen Megaoperation der ethnischen Säuberung [statt].“ (Ilan Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine, S. 86)

Massaker & Vertreibung

Eines der ersten dieser Massaker war jenes von Deir Yassin. Am 9. April 1948 griffen zionistische Paramilitärs das Dorf in der Nähe von Jerusalem an. Sie massakrierten über 100 Menschen, darunter 75 Frauen, Kinder und Senior*innen. Viele von ihnen führten die Zionist*innen zunächst in den Straßen Jerusalems vor, bevor sie sie erschossen.

Fahim Zaydan, ein damals 12-jähriger Überlebender, berichtet:

„Sie holten uns einen nach dem anderen raus, erschossen einen alten Mann und als eine seiner Töchter weinte, wurde auch sie erschossen. Dann riefen sie meinen Bruder Muhammad und erschossen ihn vor unseren Augen. Und als meine Mutter schrie und sich über ihn beugte – sie trug meine kleine Schwester Hudra in den Armen und stillte sie noch – erschossen sie auch sie.“

Das Massaker von Deir Yassin sprach sich schnell herum und viele Menschen flohen aus Angst, ihr Dorf könnte das nächste sein. Und tatsächlich begingen die zionistischen Paramilitärs und später die israelische Armee in den kommenden Monaten mehrere Dutzend Massaker in palästinensischen Dörfern und Städten, brachten dabei etwa 15.000 Palästinenser*innen um und vergewaltigten viele junge Mädchen.

Zu den größten Massakern zählten neben Deir Yassin unter anderem jene in Baldat Al-Sheikh, in Sa’sa’, in Saliha, in Lydda, in Dawayima, in Abu Shusha und viele weitere, bei denen jeweils Dutzende bis hunderte Palästinenser*innen ermordet wurden.

Durch die Massaker, die gewaltsame Vertreibung und weil Menschen aus Angst vor der Gewalt flohen, waren Anfang Mai 1948 bereits 200 palästinensische Dörfer und Stadtteile entvölkert und 250.000 bis 350.000 Palästinenser*innen zu Geflüchteten geworden. (Siehe auch Norman G. Finkelstein, Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict. S. 62)

Staatsgründung Israels und der erste Arabisch-Israelische Krieg

Am 14. Mai 1948 erklärte David Ben-Gurion die Gründung des Staates Israel – ohne dabei die genauen Grenzen zu definieren. Am nächsten Tag zogen die Briten ihre letzten noch verbleibenden Soldaten aus Palästina ab, während Ägypten, Jordanien, Syrien und der Irak einmarschierten und der erste arabisch-israelische Krieg ausbrach. Allerdings war das Einschreiten der arabischen Staaten sehr halbherzig und unkoordiniert und ihre vereinten Truppen waren denen Israels von Anfang an unterlegen. Sie konnten der groß angelegten Vertreibung der Palästinenser*innen also kaum etwas entgegensetzen.

Bis September 1948 gingen die gezielten Angriffe der israelischen Armee auf palästinensische Dörfer und Städte weiter. Der Krieg dauerte noch bis zum Juli 1949. Am Ende des Kriegs hatte Israel 78% des historischen Gebiets Palästinas unter seine Kontrolle gebracht. Bis 1950 waren mindestens 750.000 Palästinenser*innen zu Geflüchteten geworden, von denen etwa die Hälfte unter dem direkten Einfluss von gewaltsamen Angriffen die Flucht ergriffen hatten. Israel verwehrt ihnen bis heute ihr völkerrechtlich verbrieftes Recht auf Rückkehr an ihre Heimatorte.

Noch heute gedenken Menschen weltweit jedes Jahr am 15. Mai der Nakba.

Die Nakba dauert bis heute an

Israel hat nach 1950 und bis heute nie aufgehört, Palästinenser*innen wahlweise zu vertreiben, zu töten, zu enteignen, zu entrechten, oder ihre Lebensgrundlagen, kulturelle Identität und Geschichte zu zerstören. Auch heute noch sind Palästinenser*innen regelmäßig israelischem Siedlungsbau und Siedlergewalt, Landbeschlagnahmungen, Hauszerstörungen, diskriminierenden Gesetzen, willkürlichen Verhaftungen und Inhaftierungen, militärischen Checkpoints und tödlicher militärischer Gewalt ausgesetzt. Die ethnische Säuberung Palästinas dauert weiter an. Um zu verstehen, was die Beweggründe Israels bei all dem sind, ist es hilfreich, Israel als siedlerkoloniales Projekt zu verstehen.

![PP109_Q+A copy copy copy (1) Arab protest delegations, demonstrations and strikes against British policy in Palestine (subsequent to the foregoing disturbances [1929 riots]). An Arab "protest gathering" in session. In the Rawdat el Maaref hall. Walid Khalidi, 1984, Before the diaspora, p 105 identify the front row (left to right) as Awni Abd al-Hadi, Haj Amin al-Husseini, Musa Kazim Pasha al-Husseini, Raghib al-Nashashibi and Alfred Roch.](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/02/PP109_QA-copy-copy-copy-1.png)

![Eine Form der Straßenunterhaltung, bekannt als sunduq al-furja (Peepshow), 1933 [123]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_1719-peepshow-RSfW-400x516.jpg)

![Zwei Bäuerinnen bei der Weizenernte [1918-35]. Mitte der 1930er Jahre besaßen und bewirtschafteten die Palästinenser 4.152.438 mit Getreide bepflanzte Dunams. [125]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_1673-Harvest-RSfW-400x516.jpg)

![Orangenernte in Jaffa [1918-35]. Bereits 1886 lobte der amerikanische Konsul in Jerusalem, Henry Gillman, die „ausgezeichnete Qualität der Jaffa-Orange“ und „die überlegenen Veredelungstechniken der palästinensischen Zitrusbauern“. [131]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_1635-orange-picking-RSfW-400x516.jpg)

![Ein Mädchen in traditioneller Kleidung steht im Frühling in einem Feld mit Wildblumen [1918-35, 121].](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_1519-Flower-feild-RSfW-400x516.jpg)

![Beduinenmädchen in Jericho [1918-35, 121]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_1458-Bedouin-girls-in-Jericho-RSfW-400x516.jpg)

![Eine Frau, die die traditionelle Kleidung von Bethlehem trägt, genießt den Blick auf die Hügel von Bethlehem. [1918-35, 115]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_1426-bethlehem-RSfW-400x516.jpg)

![Das alte Handwerk des Töpfers [1918-35, 152]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_1381-potter-RSfW-400x516.jpg)

![In der Altstadt von Jerusalem wird am 2. November 1929, dem 12. Jahrestag der Balfour-Erklärung von 1917, ein Protesttag begangen. Die Palästinenser und viele Araber gedachten dieses Jahrestages mit einem Trauertag, wie die schwarzen Fahnen zeigen. [103]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_1314-protest-RSfW-400x516.jpg)

![Ruth Raad, Tochter des Fotografen Khalil Raad, in der Tracht von Ramallah [1939-47, 295]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_911-ruth-RSfW_0-400x516.jpg)

![Palästinensische Beduinenmutter und Kind in ihrer traditionellen Kleidung [1918-35, 120]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_667-Mother-and-child-RSfW_0-400x516.jpg)

![Eine palästinensische Großbauernfamilie vor ihrem Haus im Dorf Beit Sahur in der Nähe von Bethlehem [1918-35, 119].](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_408-peasants-in-beit-sahur-RSfW-400x516.jpg)

![The Christian monastery of Mar (Saint) Saba, a Byzantine ascetic who died in AD 531 [1876–1918]. The monastery is located in the wilderness southeast of Jerusalem. Many Palestinian Muslim shrines honor Hebrew prophets and Christian saints. [55]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_160-Mar-saba-RSfW-400x516.jpg)

![Vier junge Mädchen dekorieren Vasen in einer Keramikwerkstatt in Nablus, 1920 [153]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_1382-pottery-RSfW-400x516.jpg)

![Das Geschäft von Khalil Raad, Jaffa-Tor, Jerusalem [1918-35, 150]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_527-KR-shop-in-Jerusalem-RSfW-400x516.jpg)

![Reiter mit Blick auf das Dorf Daburiyya an den Hängen des Berges Tabor, Galiläa [1876-1918, 52]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_308-Galilee-RSfW-400x516.jpg)

![Reiter mit Blick auf das Dorf Askar östlich von Nablus, Zentralpalästina [1876-1918, 51]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_296-Village-of-Sychre-RSfW-400x516.jpg)

![Russische Pilger am Jordan. Die Zahl der christlichen Pilger aus Europa nahm nach der Entwicklung der Dampfschifffahrt stetig zu. [1876-1918, 67]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_48-The-Epiphany-ceremony-RSfW-400x516.jpg)

![Spendensammlung für palästinensische Familien, die durch den Generalstreik von 1936 geschädigt wurden, am Jaffa-Tor in der Altstadt von Jerusalem. Das Hotel Fast befindet sich auf der linken Seite. [1936-39, 222]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_1776-city-family-RSfW-400x516.jpg)

![Die orthodoxe christliche Osterprozession (man beachte die brennenden Kerzen) vom griechischen Patriarchat zur Grabeskirche in der Altstadt von Jerusalem, um 1910 [70]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_3-Easter-procession-RSfW_0-400x516.jpg)

![Älteres bethlehemitisches Ehepaar in ihrer traditionellen Kleidung vor ihrem Haus [1918-35, 122]](https://parallelweltpalaestina.info/wp-content/uploads/2024/07/IPS_R_105-couple-RSfW-400x516.jpg)